역사루프 – 88 서울 올림픽 후 대한민국 뒤흔든 뉴스

1988년 10월, 서울 올림픽의 환희가 채 가시기도 전, 대한민국은 충격적인 뉴스로 뒤흔들렸다. 영등포교도소에서 공주교도소로 이송되던 25명 가운데 12명이 교도관을 흉기로 찌르고 탈주, 서울 시내로 잠입한 것이다. 그 중심에 있던 인물은 훗날 “유전무죄, 무전유죄”라는 말로 기억되는 지강헌이었다.

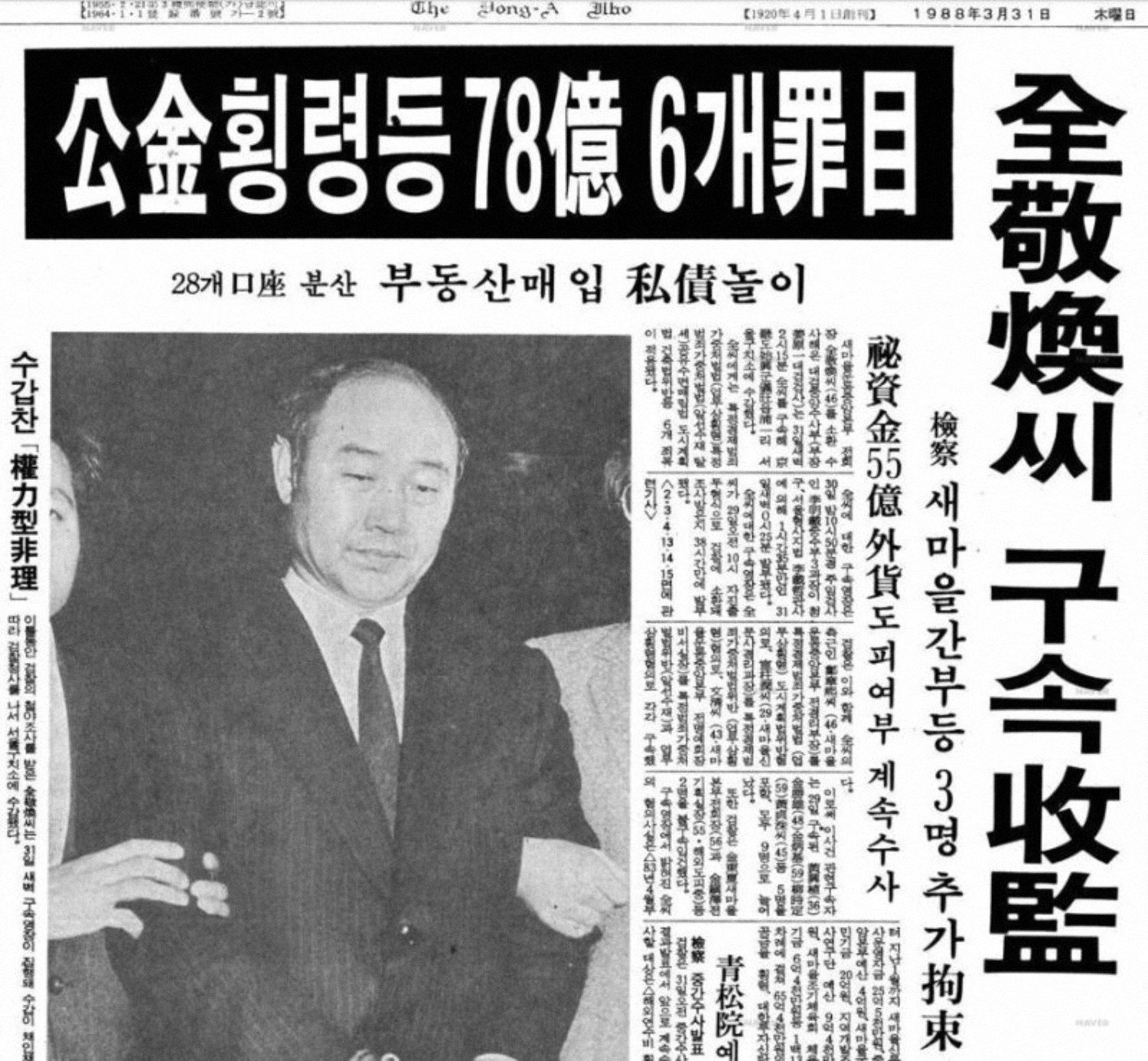

지강헌과 동료들은 절도와 같은 잡범으로 수감되었으나, 사회보호법에 따른 보호감호제도 때문에 형기를 마치고도 추가 수감이 이어졌다. 특히 560만 원 절도로 17년을 살아야 하는 자신과, 78억 원을 횡령하고도 7년형에 불과하며 3년 만에 풀려난 전두환 전 대통령의 동생 전경환 사례를 비교하며 분노를 터뜨렸다.

이 불만은 탈출로 이어졌고, 결국 그들은 경찰과의 대치 속에서 인질극을 벌이며 세상에 외쳤다. “돈 없고 권력 없이는 못 사는 게 이 사회다. 돈이 있으면 판검사도 살 수 있다. 유전무죄, 무전유죄.”

인질극과 비극적 결말

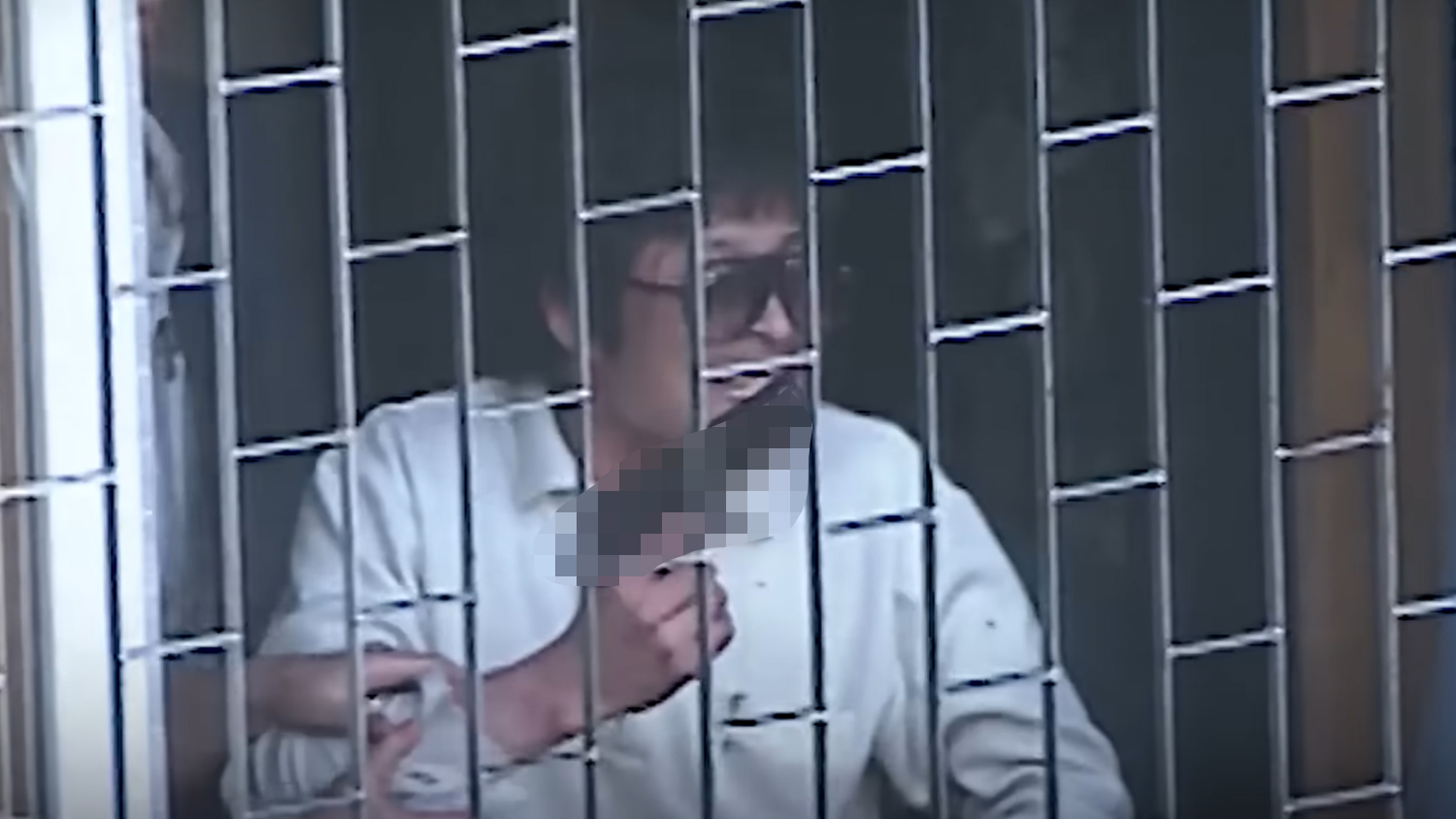

서대문구의 한 가정집에 숨어든 지강헌 일행은 가족들을 인질로 잡았지만, 의외로 “조금만 참아달라, 다치게 하진 않겠다”는 말을 건네며 인질을 배려했다는 증언이 남아 있다. 그러나 긴 대치 끝에 상황은 비극으로 치달았다. 지강헌은 비지스의 노래 ‘Holiday’를 요구했고, 곡이 울려 퍼지는 가운데 창문 유리 조각으로 스스로 목을 찔러 자살을 시도했다. 경찰의 총격이 이어졌고, 그는 결국 세브란스병원에서 숨졌다. 이 장면은 TV 생중계로 전 국민에게 전해지며 한국 사회의 기억 속에 각인되었다.

제도의 그림자와 사회적 파장

지강헌 사건은 단순한 범죄극을 넘어 제도의 불합리성을 드러냈다. 보호감호제도는 흉악범을 사회로부터 격리한다는 명분이었지만, 사실상 인권침해라는 비판을 피하기 어려웠다. 잡범에게조차 흉악범 수준의 장기 감호가 내려졌고, 그 불균형은 사회적 불신으로 이어졌다.

무엇보다도 이 사건은 ‘법은 만인 앞에 평등하다’는 원칙이 무너지고 있음을 보여줬다. 돈과 권력이 있는 자에게는 관대한 처벌, 없는 자에게는 가혹한 형벌이라는 현실은 국민들의 법 감정에 깊은 상처를 남겼다.

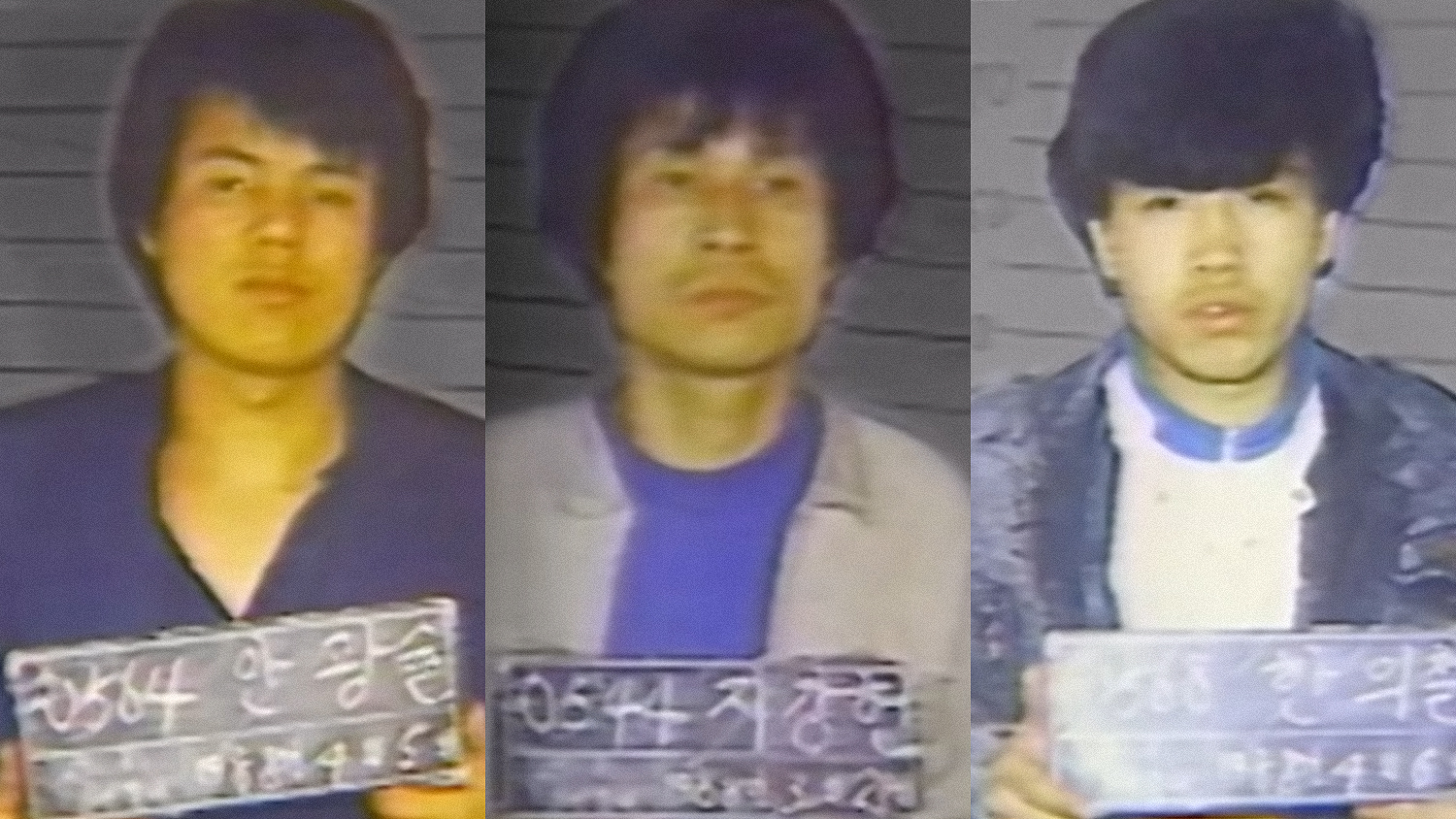

사건 당시 MBC 뉴스 중계 화면 갈무리

30년이 지난 지금, 여전히 유효한 질문

세월은 흘렀지만, “유전무죄, 무전유죄”라는 말은 여전히 유효하다. 정치권과 재계 고위층의 범죄에 솜방망이 처벌이 내려지고, 서민들은 사소한 잘못에도 무거운 책임을 지는 현실은 여전히 반복되고 있다. 지강헌 사건이 단순히 한 탈주범의 최후로만 기억되어서는 안 되는 이유다.

그의 선택은 범죄였고 비극적인 결말로 끝났지만, 그 외침은 오늘날에도 우리에게 질문을 던진다. 과연 지금의 대한민국은 공정한가. 법 앞에 진정으로 평등한가.

- 25% 관세인데…일본처럼 안 하기로 한 李 대통령이 노리고 있는 타이밍

- 유벤투스에서 뛰었던 ‘인민 호날두’ 北 한광성이 갑자기 사라진 이유

- 조선시대 내시들이 목숨 걸고 성생활을 하는 방법

- 평민에서 日천왕의 아내가 되었는데…정신질환 걸릴뻔한 황후

- 한국 관광하고 돌아온 중국인들 사이에 퍼지고 있는 ‘전염병’의 정체

댓글 많은 뉴스