전설이 된 새벽, 침투한 북한 공작원을 사살한 청년의 이야기

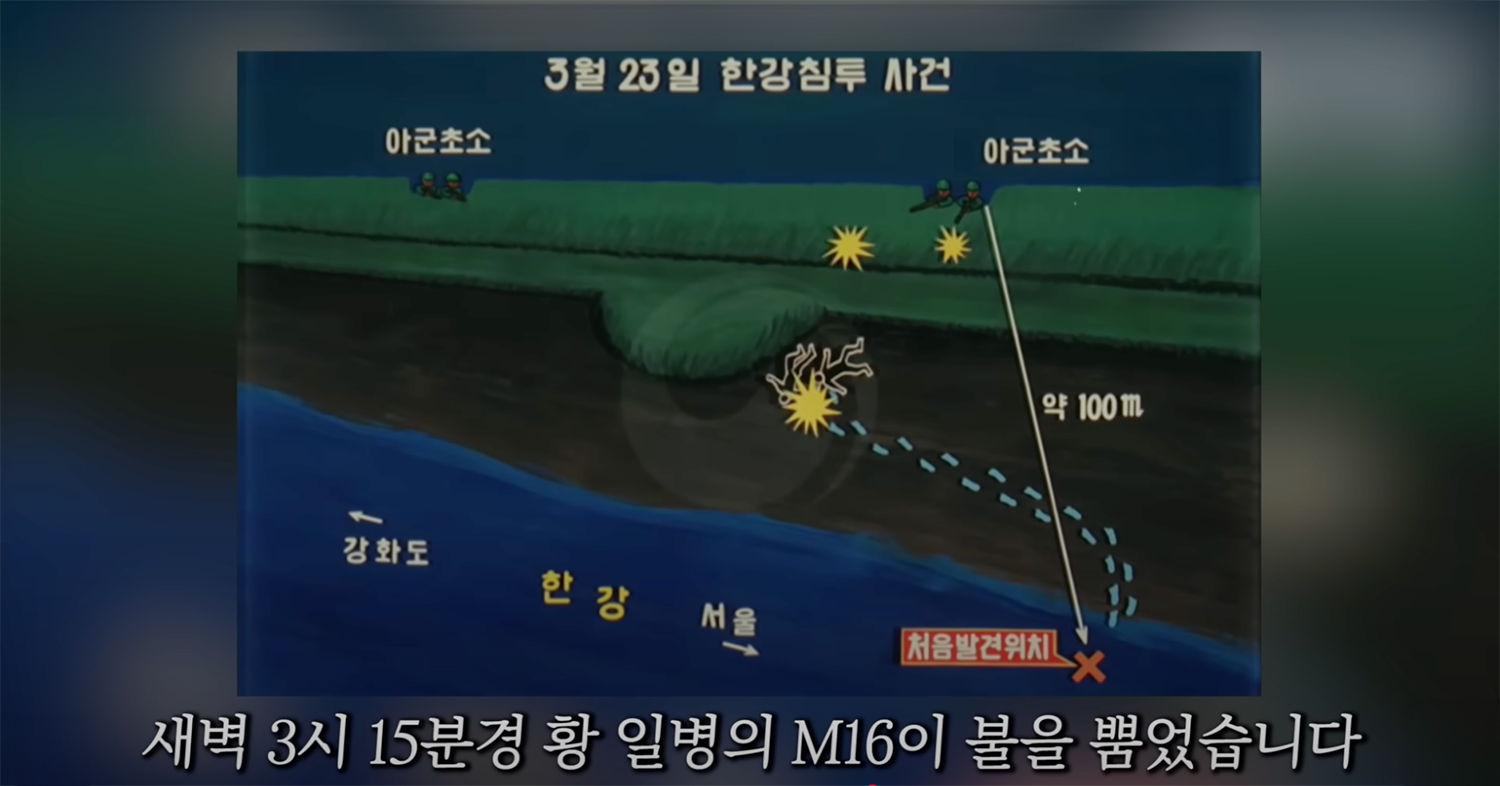

1980년 3월 23일 새벽, 한강 하류. 잔잔한 수면 아래로 은밀한 그림자가 스며들고 있었다. 북한 공작원 3명이 스노클링 장비를 착용한 채 강을 타고 내려오고 있었다. 목표는 분명했다. 서울로 향하는 철책선을 뚫고 침투하는 것.

그 시각, 경북 영천 출신의 22살 황중해 일병은 후임 김범규 이병과 초소를 지키고 있었다. 그는 수상에서 미묘한 움직임을 포착했다. 단순한 부유물이 아니었다. 순간적으로 무장 공작원임을 직감한 그는 후임에게 인근 소대본부에 알리라고 지시하고, 자신은 총을 들었다.

공작원들은 어둠 속을 가르며 불과 30미터 앞까지 접근했다. 황 일병은 호흡을 죽이고 소총을 단발로 전환했다. 첫 방아쇠가 당겨졌다. 탄환은 선두에 있던 공작원의 흉곽을 관통했고, 그는 그대로 강가에 쓰러졌다. 두 번째 사격은 뒤따르던 적의 목을 꿰뚫었다. 총을 겨누려던 그의 손은 허공에서 멈췄고, 피를 토하며 물가에 쓰러졌다. 마지막 한 명은 풀숲으로 몸을 날리며 대응 사격을 시도했지만, 곧 출동한 5분 대기조의 집중 사격에 전신이 관통당하며 현장에서 쓰러졌다.

서울 목전까지 다가온 위기. 단 몇 초 만의 판단과 방아쇠 세 번이 수도권 전체를 지켜냈다. 황중해 일병이 아니었다면, 적의 총구는 서울을 향했을 것이다.

국가는 그의 공을 인정했다. 충무무공훈장이 수여됐고, 당시 병사로서는 상상하기 힘든 1년 특별휴가와 포상금이 주어졌다. 헬기를 타고 고향으로 귀향하는 영예는 전우들 사이에서 전설처럼 회자됐다.

그날의 총성은 한 개인의 인생도 바꿨다. 황중해는 부사관으로 지원해 32년간 군에 몸담았다. 최전방의 초소에서 시작된 그의 여정은 2012년 상사 계급으로 명예 전역하며 막을 내렸다. 새벽 한강에서 방아쇠를 당겨 서울을 구한 22살 청년. 그의 이야기는 지금도 군의 실전 영웅담으로 남아 있다.

댓글 많은 뉴스