역사루프 – 한국을 위해 사실상 모든것을 바쳤던 ‘대한매일신보’ 창간자 어니스트 토마스 베델

1904년, 대한제국은 일제의 침탈로 풍전등화의 위기에 놓여 있었다. 이러한 절망적인 시기에 한국의 독립과 언론의 자유를 위해 자신의 모든 것을 바친 영국인 언론인이 있었으니, 바로 어니스트 토머스 베델(Ernest Thomas Bethell, 한국명 배설)이다.

그는 ‘대한매일신보’를 창간하여 일제의 만행을 세계에 알리고 민족의 항일 의식을 고취하는 데 지대한 공헌을 했지만, 일제의 끈질긴 탄압으로 인해 젊은 나이에 생을 마감해야 했다. 그의 비극적인 최후는 그의 가족에게도 깊은 슬픔과 고난을 안겨주었으나, 1968년, 그의 숭고한 희생을 기억하는 한국과의 극적인 재회로 이어졌다.

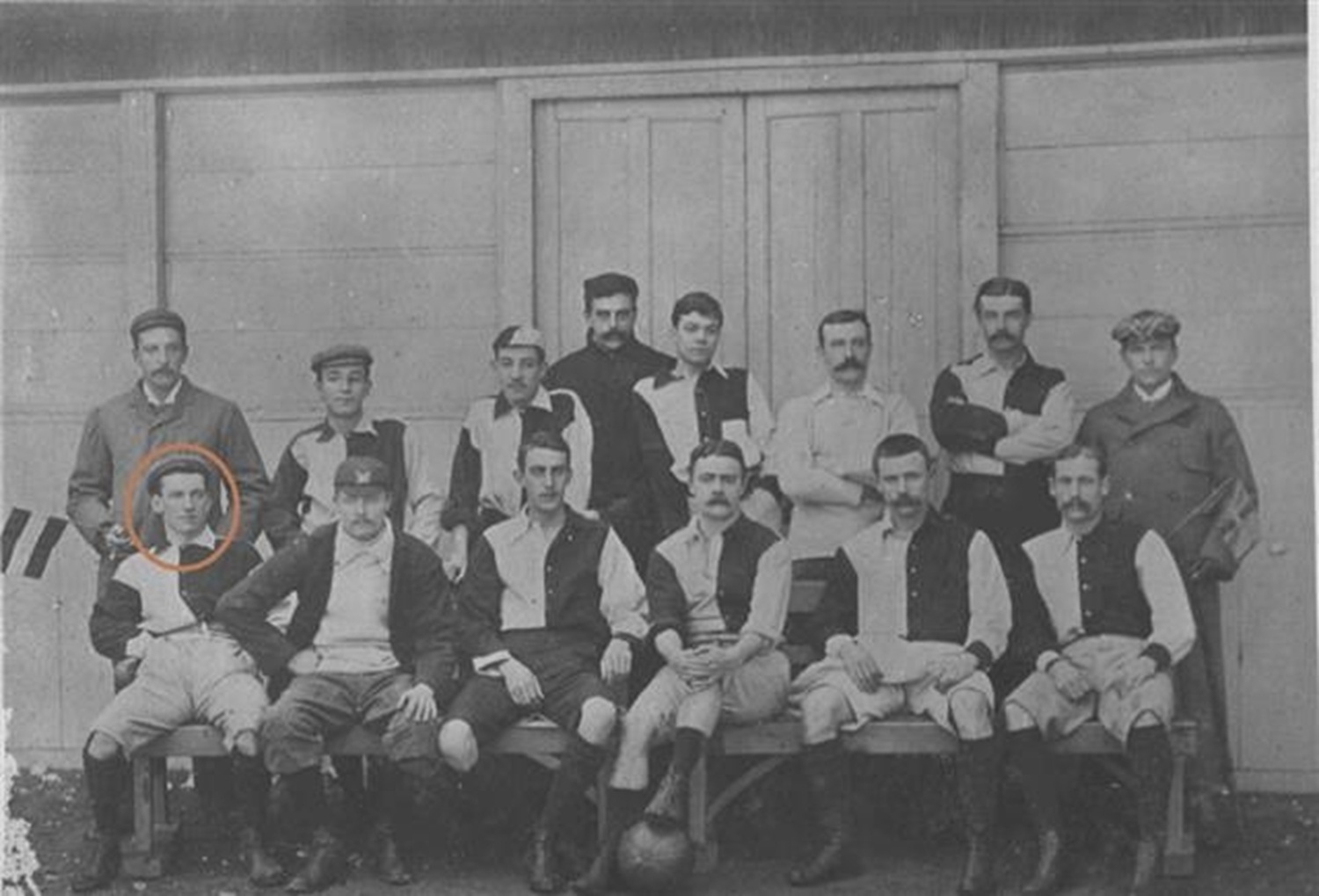

베델은 1872년 영국 브리스톨에서 태어나 일본 고베에서 무역업에 종사하다 1904년, 러일전쟁 취재를 위해 한국에 왔다. 그는 당시 한국의 참혹한 현실과 일본의 침략 야욕을 목격하고 분노했으며, 한국의 독립을 돕기 위해 영국인이라는 신분을 최대한 활용하여 일제의 검열을 피해 ‘대한매일신보’와 영문판 ‘코리아 데일리 뉴스’를 창간했다.

‘대한매일신보’는 항일 논조를 굽히지 않고 의병 활동을 보도하며 민족의식을 고취했고, 발행 부수가 1만 부를 넘을 정도로 큰 영향력을 발휘했다. 이는 당시 일본의 사전 검열을 피할 수 있었던 유일한 신문이었기에 더욱 의미가 컸다.

베델의 항일 언론 활동은 일제의 눈엣가시가 되었다. 일제는 그를 추방하기 위해 갖은 방법을 동원하여 재판에 회부했고, 결국 6개월 근신과 3주 금고형을 선고받기에 이르렀다. 금고형을 마치고 돌아온 한국 땅에서도 그는 일제의 감시와 압박에 시달렸으며, 이러한 스트레스는 그의 건강을 심각하게 악화시켰다.

1909년 5월 1일, 베델은 37세의 젊은 나이로 한국 땅에서 심장병으로 생을 마감했다. 그의 유언은 “나는 죽을지라도 신보는 영생케 하여 한국 민족을 구하라”는 것이었다. 그의 죽음은 한국인들에게 큰 슬픔을 안겼고, 그의 묘비에는 ‘그는 조선의 자유를 위하여 죽었다’는 문구가 새겨졌다.

베델의 희생은 그의 가족에게도 깊은 슬픔과 고난을 안겨주었다. 그의 아내 메리 모드 게일은 남편 사후 어린 아들 허버트 오언을 데리고 영국으로 돌아갔지만, 베델이 ‘대한매일신보’ 발간에 전 재산을 쏟아부은 탓에 영국에서의 삶은 매우 곤궁했다고 전해진다. 그의 가족은 정부 보조금에 의지하며 힘겨운 삶을 이어갔고, 베델의 숭고한 희생을 이해하지 못하는 주변의 시선 속에서 홀로 아들을 키워야 했던 메리 여사의 삶은 더욱 고독했다.

그러던 1968년, 대한민국 정부는 베델의 공헌을 기리기 위해 건국훈장 대통령장을 추서하기로 결정했다. 이 과정에서 그의 후손을 찾기 위한 노력이 시작되었고, 마침내 영국에서 그의 며느리인 도러시 메리 베델과 손녀 수전 제인, 손자 토머스 오언이 발견되었다. 이는 베델이 세상을 떠난 지 60년 만의 일이었다.

한국 정부의 초청으로 한국을 방문한 베델의 가족들은 자신들의 삶과 한국 땅에 묻힌 베델을 기억하는 한국인들의 모습에 깊은 감동을 받았다. 특히 그동안 할아버지의 삶을 제대로 알지 못했던 손녀 수전 제인은 한국 정부가 베델의 생가를 찾아 표지판을 설치하고, 더 나아가 동상 건립까지 추진한다는 소식에 큰 고마움을 표시했다.

베델은 비록 37세의 젊은 나이에 한국 땅에서 눈을 감았지만, 그의 삶은 대한민국의 독립과 언론의 자유를 위해 헌신한 위대한 유산으로 영원히 기억될 것이다. 그의 희생은 1968년 한국 정부로부터 건국훈장 대통령장 추서로 이어졌고, 그의 후손들은 한국과의 따뜻한 재회를 통해 베델의 숭고한 정신을 기리고 있다.

또한, 한국 정부는 베델의 생가를 현충시설로 지정하고 기념 사업을 이어가며, 그의 헌신을 잊지 않고 영원히 기억할 것을 다짐하고 있다. 베델의 이야기는 국경을 넘어선 인간애와 정의를 향한 열정이 어떻게 역사를 바꾸는 힘이 될 수 있는지를 보여주는 감동적인 증거로 남을 것이다.

댓글 많은 뉴스