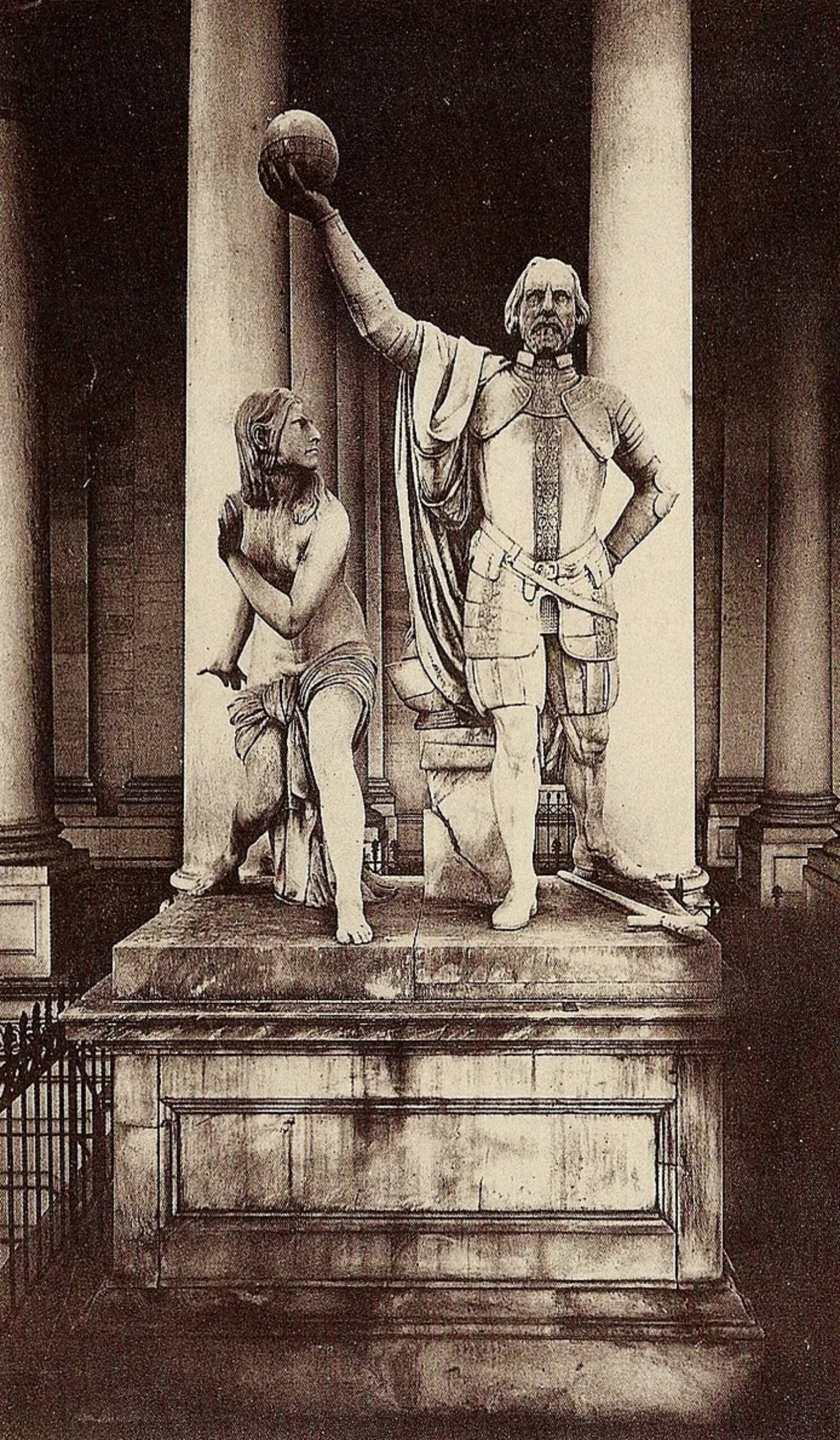

콜럼버스가 퍼뜨린 매독? 논쟁은 계속된다

1492년 콜럼버스의 신대륙 도달 이후 매독은 유럽에서 처음 기록됐다. 1495년 나폴리 전쟁 당시 프랑스군 내부에 급속히 퍼진 ‘프랑스병’은 오늘날 매독으로 해석되며, 시기적으로 콜럼버스의 귀환과 맞물리면서 신대륙 유입설이 힘을 얻었다.

일부 학자는 매독의 기원을 라마와 연결하기도 한다. 목동이 동물 접촉으로 감염되고, 콜럼버스와 원주민의 접촉을 통해 유럽에 전해졌다는 주장이다. 선원들의 사망 기록이 근거로 제시되지만 정설은 아니다.

1495년 전쟁은 확산을 가속했다. 감염된 용병들이 귀국하며 매독은 유럽 전역으로 퍼졌고, 성병 전문 진료소가 우후죽순 생겨날 정도로 사회적 문제로 부상했다. 이후 매독은 예술가와 지식인들의 삶까지 파고들었다. 프랑스 소설가 모파상은 신경 질환을 앓았고, 반 고흐와 마네도 매독 환자였을 가능성이 제기된다. 탈모 유발로 가발과 향수가 유행했고, 건강을 과시하려는 복식 변화도 나타났다.

치료는 오히려 환자를 더 괴롭혔다. 당시 널리 쓰인 수은 도포와 증기 흡입 요법은 효과보다 중독을 불렀고, 확산을 막지 못한 채 매독은 아시아까지 전파됐다. 각국이 붙인 다양한 명칭은 질병에 대한 두려움과 혐오를 반영했다.

최근에는 새로운 증거도 나왔다. 스위스 취리히대 연구팀은 15세기 유럽 유골에서 매독균 DNA를 확인했는데, 연대가 콜럼버스 이전까지 거슬러 올라갔다. 이는 매독이 이미 유럽 내에 존재했을 가능성을 보여준다. 다만 연구자들 역시 결론을 내리기에는 더 많은 검증이 필요하다고 본다.

오늘날 매독은 과거의 질병이 아니다. WHO와 각국 보건당국에 따르면 한국·일본 등에서 환자가 증가하고 있으며, 온라인 성 접촉 확대가 주요 원인으로 꼽힌다. 역사 속 오명과 논쟁을 넘어, 매독은 여전히 현재진행형 감염병이다.

댓글 많은 뉴스