김두한의 오물 퍼포먼스와 경영 공백

1960년대 한국 사회를 뒤흔든 ‘삼성 사카린 밀수 사건’은 단순한 경제 스캔들을 넘어, 삼성그룹의 후계 구도를 송두리째 흔든 결정적 사건이었다. 그 출발점에는 정치인 김두한이 국회에서 벌인 ‘오물 투척 사건’이 있었다. 이 전례 없는 장면은 삼성의 경영권 승계에 파급력을 미친 역사적 분기점으로 기록된다.

1966년 삼성의 사카린 밀수 의혹이 박정희 정권과의 유착 논란으로 비화하자, 국민적 분노가 치솟았다. 국회에서 열린 질의 자리에서 김두한은 내각 인사들에게 오물을 던지며 강력한 항의를 표출했다. ‘근본 깡패’로 불리던 그의 돌발 행동은 군사정권의 권위에 대한 정면 도전으로 받아들여졌고, 동시에 삼성 비리에 대한 대리 복수처럼 각인됐다.

이 사건은 단순한 해프닝이 아니었다. 여론의 압박은 결국 박정희 대통령이 직접 이병철 회장에게 책임을 묻는 계기로 작용했고, 이 회장은 회장직에서 물러나야 했다. 갑작스러운 경영 공백은 장남 이맹희에게 임시적으로 경영권이 넘어가는 결과를 낳았다.

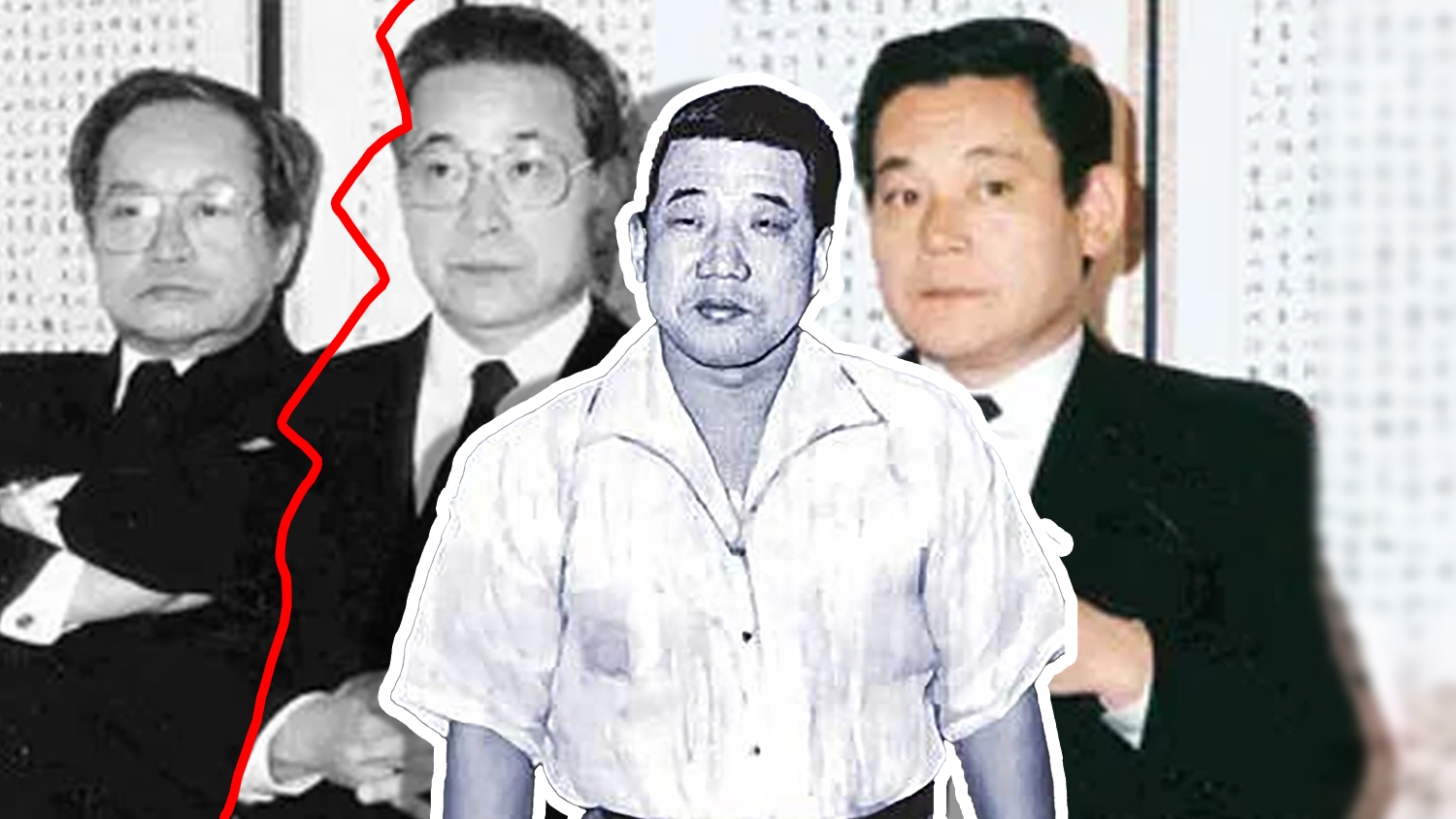

장남·차남의 연이은 몰락

그러나 장남 이맹희의 경영은 오래가지 못했다. 실적 부진에 더해 부친의 신뢰를 잃으면서 그의 입지는 빠르게 좁아졌다. 반면 차남 이창희는 사카린 사건으로 옥고를 치른 뒤 위기감을 느끼고 청와대에 아버지의 비리를 고발하는 투서를 보냈다. 하지만 이 행동은 ‘패륜’으로 규정됐고, 박정희 대통령은 오히려 이병철 회장의 편을 들었다.

투서 배후에 장남 이맹희가 연루됐다는 의혹까지 제기되면서, 이병철 회장은 장남과 차남을 동시에 후계 구도에서 배제했다.

‘현대판 왕자의 난’의 결말

이른바 ‘현대판 왕자의 난’은 이렇게 장남과 차남의 동반 몰락으로 귀결됐다. 경쟁자들이 스스로 무너지는 과정 속에서 삼남 이건희가 유일한 승계자로 남게 됐다. 손에 흙 한 줌 묻히지 않고 그룹을 이어받은 셈이었다.

이후 이건희는 삼성그룹을 글로벌 기업으로 성장시키며 한국 재계사의 한 획을 그었다. 그러나 그 출발점에는 ‘국회 오물 테러’라는 상징적 사건이 있었고, 이는 한국 정치와 재벌 관계의 복잡한 교차점을 보여주는 단면으로 남아 있다.

댓글 많은 뉴스