음악인 피땀 돈 736억, 10년 묵히면 협회 꿀꺽

유튜브로 음악을 듣는 사람은 넘쳐나지만, 정작 그 음악을 만든 작곡가들은 정산서조차 받지 못했다. MBC가 단독 보도한 이 사건의 핵심은 간단하다. 구글이 한국음악저작권협회(이하 음저협)에 넘긴 1천억 원대의 유튜브 저작권료가 10년 가까이 ‘깜깜이 회계’ 속에서 잠들어 있었다는 것이다.

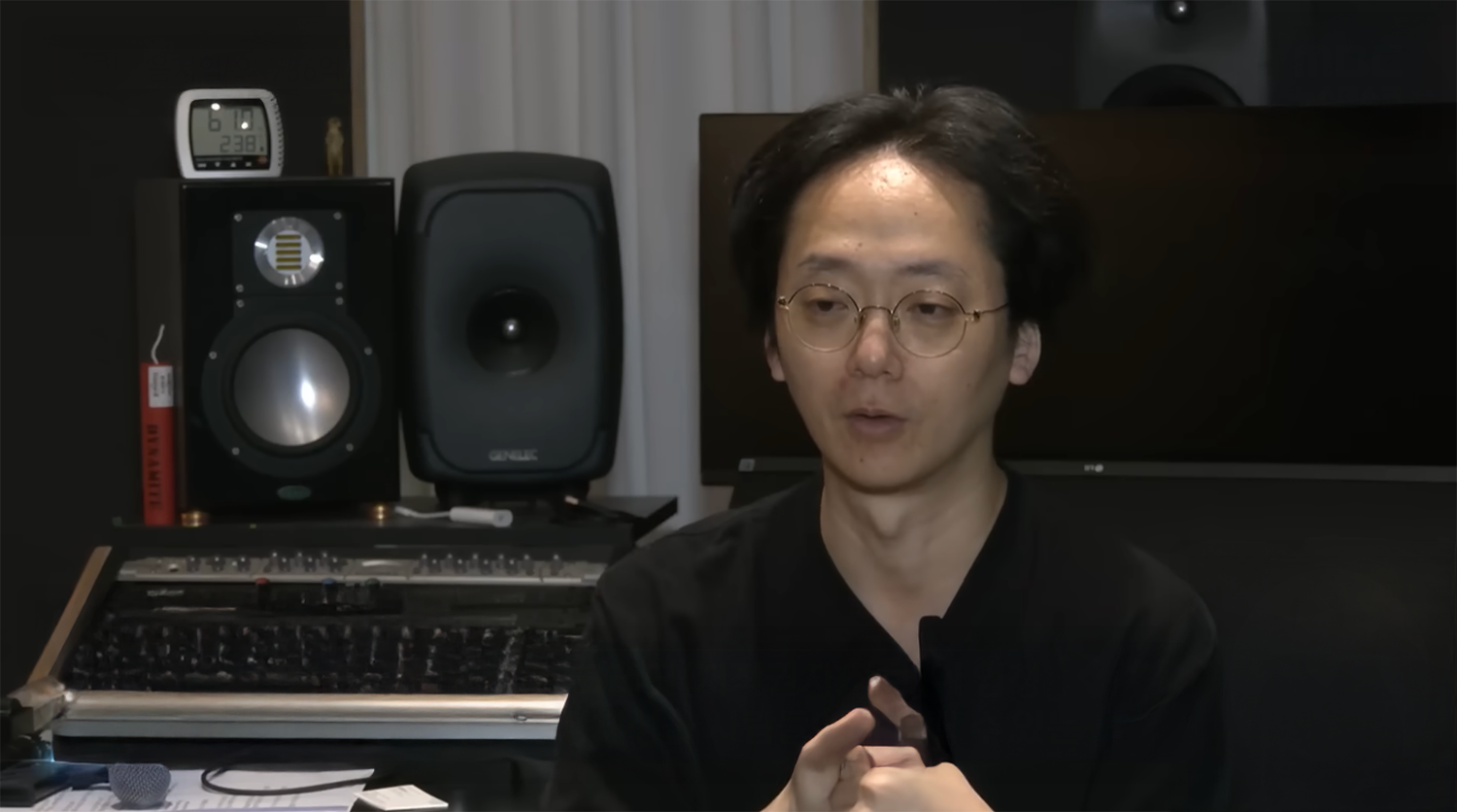

드라마 OST 작곡가로 25년째 활동 중인 황현우 ‘씨티알사운드’ 대표는 최근 충격적인 통보를 받았다. 2016년부터 4년간의 유튜브 재생 수익으로 고작 20만 원을 받게 된다는 것이다. 수십 년간 음악을 만든 그에게 돌아온 건 라면값 수준의 저작권료였다. “크레딧이 생명인데, 내 음악이 어디서 얼마나 쓰였는지도 모른다.” 황 씨의 말은 오늘날 수많은 작곡가들의 현실을 대변한다.

문제의 구조는 이렇다. 구글은 전 세계에서 발생한 유튜브 음원 사용 데이터를 바탕으로 저작권자를 찾아 정산한다. 하지만 국내 시스템은 이 정보를 제대로 연결하지 못했다. 2년 안에 권리자가 나타나지 않으면, 구글이 그 돈을 통째로 음저협에 넘기도록 계약돼 있었다. 그렇게 2016년부터 7년 동안 구글이 송금한 금액은 총 1,270억 원. 그중 음저협은 협회원에게 290억 원, 비협회원에게는 7,700만 원만 나눠주고, 무려 736억 원을 그대로 들고 있었다.

더 큰 문제는 ‘정산의 기준’이 불투명하다는 것이다. 음저협은 어떤 근거로 금액을 계산했는지, 어떤 비율로 나눴는지 공개하지 않았다. 협회원이 아니면 지급 신청을 해야만 돈을 받을 수 있었고, 신청하지 않으면 그대로 협회 금고로 남았다. 게다가 현행 규정상 10년이 지나면 분배 의무가 사라지고, 그 돈은 법적으로 음저협의 몫이 된다. 쉽게 말해, 작곡가가 몰라서 청구하지 못한 돈이 시간이 지나면 협회 자산으로 변하는 구조다.

정부는 결국 시정 명령을 내렸다. “음악인들이 자신이 받을 몫을 직접 확인할 수 있도록, 구글에서 받은 내역을 공개하라.” 그러나 음저협의 답은 어딘가 허전하다. “2022년 이후로는 협회원의 저작권료만 받고 있다. 분배 시한 연장을 검토하겠다.” 결국 책임의 절반만 인정하고, 나머지는 시간 속으로 흘려보내겠다는 뉘앙스다.

이 사건은 단순한 회계 문제가 아니다. 창작의 대가가 사라지는 구조적 결함이다. 음악을 듣는 플랫폼이 커질수록, 돈의 흐름도 투명해야 한다. 하지만 ‘누가, 얼마나, 언제 받았는지’가 감춰진다면 음악산업의 신뢰 자체가 무너진다. 구글은 지급했다. 돈은 사라지지 않았다. 다만 사라진 건 창작자들의 이름과 권리뿐이다.

댓글 많은 뉴스