여덟 번의 수술, 그리고 유서 — 김지영의 잔혹한 성장기

아역 배우 출신 탤런트 김지영. 사람들은 아직도 그녀를 ‘전원일기 복길이’로 기억한다. 하지만 그 따뜻한 별명 뒤엔 어린 나이에 유서를 써야 했던 비극이 숨겨져 있다. 김지영은 태어날 때부터 등이 혈관 덩어리처럼 엉켜 붙은 희귀 질환을 안고 태어났다. 의료진조차 이름을 붙이지 못한 병이었다.

성장하면서 통증은 몸 전체로 퍼졌고, 초등학교에 들어가기 전까지 무려 여덟 번의 대수술을 받았다. 전신마취가 불가능한 경우도 있어 손발이 묶인 채 수술대에 올랐고, 울음소리가 새어나올까 입을 틀어막았다. 너무 어린 나이에 죽음을 예감했기에, 매번 수술 전 그는 유서를 썼다. 삐뚤빼뚤한 글씨로 “엄마 아빠 사랑해요”라고 남긴 종이는 인형 밑에 숨겨뒀다. 언제 깨어날지, 다시 눈을 뜰 수 있을지 몰랐기 때문이다.

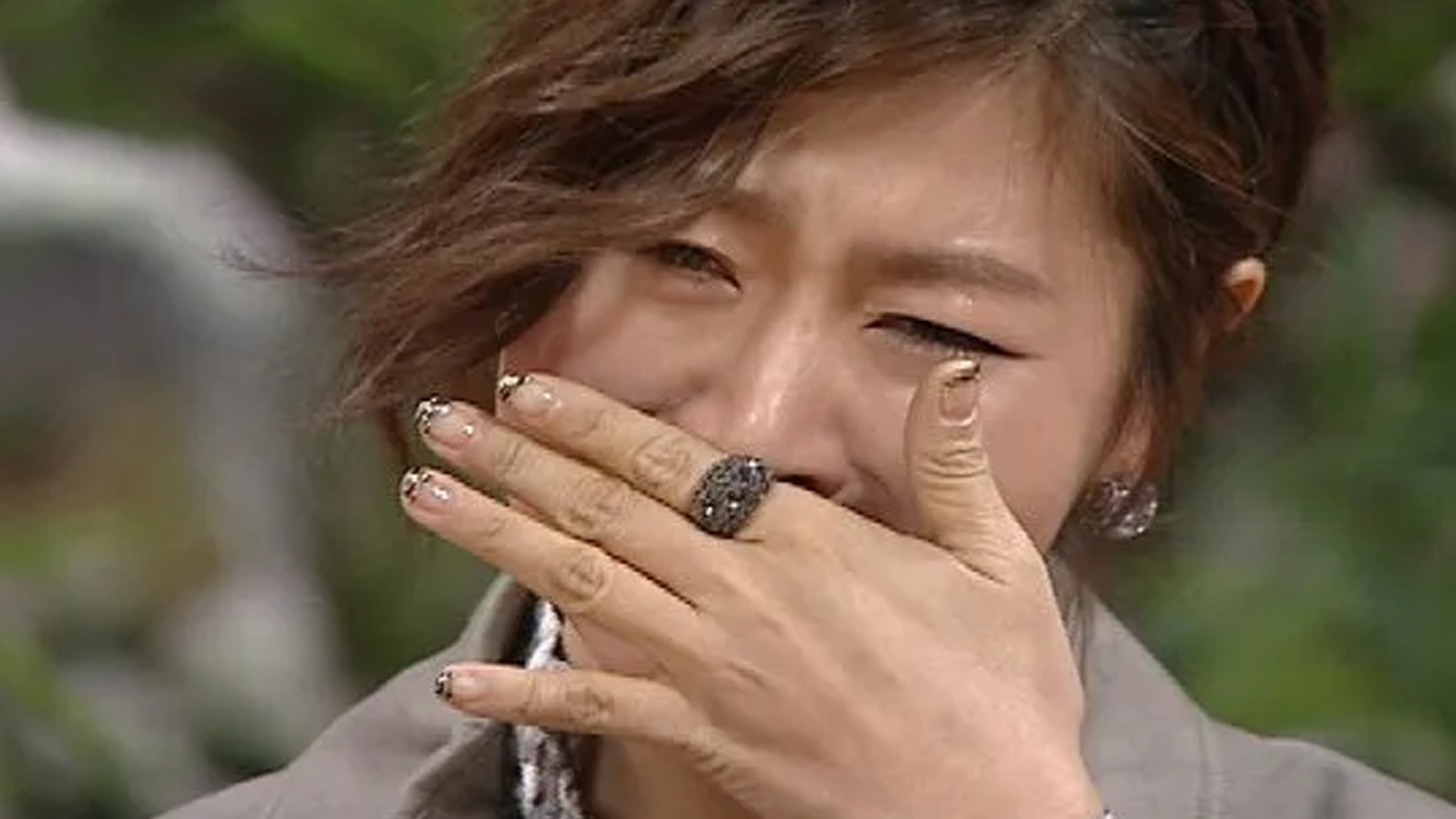

몸보다 더 깊은 상처는 사람들의 시선이었다. 어느 날 목욕탕에서 또래 아이가 “등에 고추 달렸냐”고 놀린 한마디는 평생 지워지지 않는 상처로 남았다. 그 이후로 김지영은 공공장소에 나가지 않았다. 치료보다 사회의 시선이 더 아팠다. 하지만 그럼에도 불구하고 그녀는 연기를 포기하지 않았다. 얼굴에 미소를 띠고 카메라 앞에 서야 했고, 대중 앞에서는 ‘복길이’로 남아야 했다. 가족이 지켜보는 병원에서, 촬영장 복도에서, 그녀는 눈물 대신 연기를 배웠다.

지금의 김지영은 더 이상 아픈 소녀가 아니다. 배우로 활동하며, 동시에 대학에서 연기를 가르치는 교수로 살아간다. 그녀는 수업 중 학생들에게 말한다. “연기는 삶에서 배워야 한다. 고통도 자산이다.” 학생들은 그녀의 목소리에서 진짜 생존의 무게를 느낀다. 김지영은 자신이 겪은 병과 수술의 흔적을 부끄러워하지 않는다. 오히려 그것을 연기의 근원으로 삼았다.

그녀는 여전히 몸에 남은 상처와 함께 살아가지만, 그 상처가 연기의 진심을 만든다. “살아 있다는 게 고맙다”는 말은 진부한 문장이 아니라, 실제로 죽음 앞에 선 사람이 남긴 증언이다. 여덟 번의 수술과 수많은 유서 끝에 김지영은 오늘도 무대 위에 선다. 과거의 고통을 짊어진 채, 그때 쓴 유서를 인생의 대사로 바꾸어 낸 배우. 그녀는 여전히 살아남은 자로, 그리고 진짜 연기자로 우리 앞에 서 있다.

- 계속 당하고만 있었던 조국의 아내 정경심, 드디어 반격 개시 근황

- 탈북 외교관이 전한 北 기밀…김정은이 장성택을 화형시킨 충격적인 이유

- 日 여행단이 한국와서 “우리 제국 유산”이라며 좋아하자 화가난 김영삼이…

- 한국의 핵잠수함 개볼이 무려 20년이나 늦어진 가슴 아픈 이유

- 윤석열 이름의 훈장이 싫다며 이재명으로 바꿔달라는 민원나오자 결국…

댓글 많은 뉴스