일본만 봐주던 미국, 왜 지금 한국에 농축·재처리 카드를 꺼냈나

냉전 이후 핵 확산을 막겠다며 줄곧 꽉 쥐고 있던 미국의 틀이 한국 앞에서 흔들리기 시작했다. 워싱턴이 마침내 한국의 핵추진 잠수함 연료 공급, 그리고 우라늄 농축과 사용후 핵연료 재처리까지 문을 여는 방향으로 움직인다는 분석이 나오면서 독일·프랑스·일본은 표정 관리에 바빠졌다. 겉으론 비확산을 말하지만, 실제로는 미국이 믿는 소수 동맹에게만 핵연료 기술을 풀어 온 이중 기준의 민낯이 드러난 순간이다.

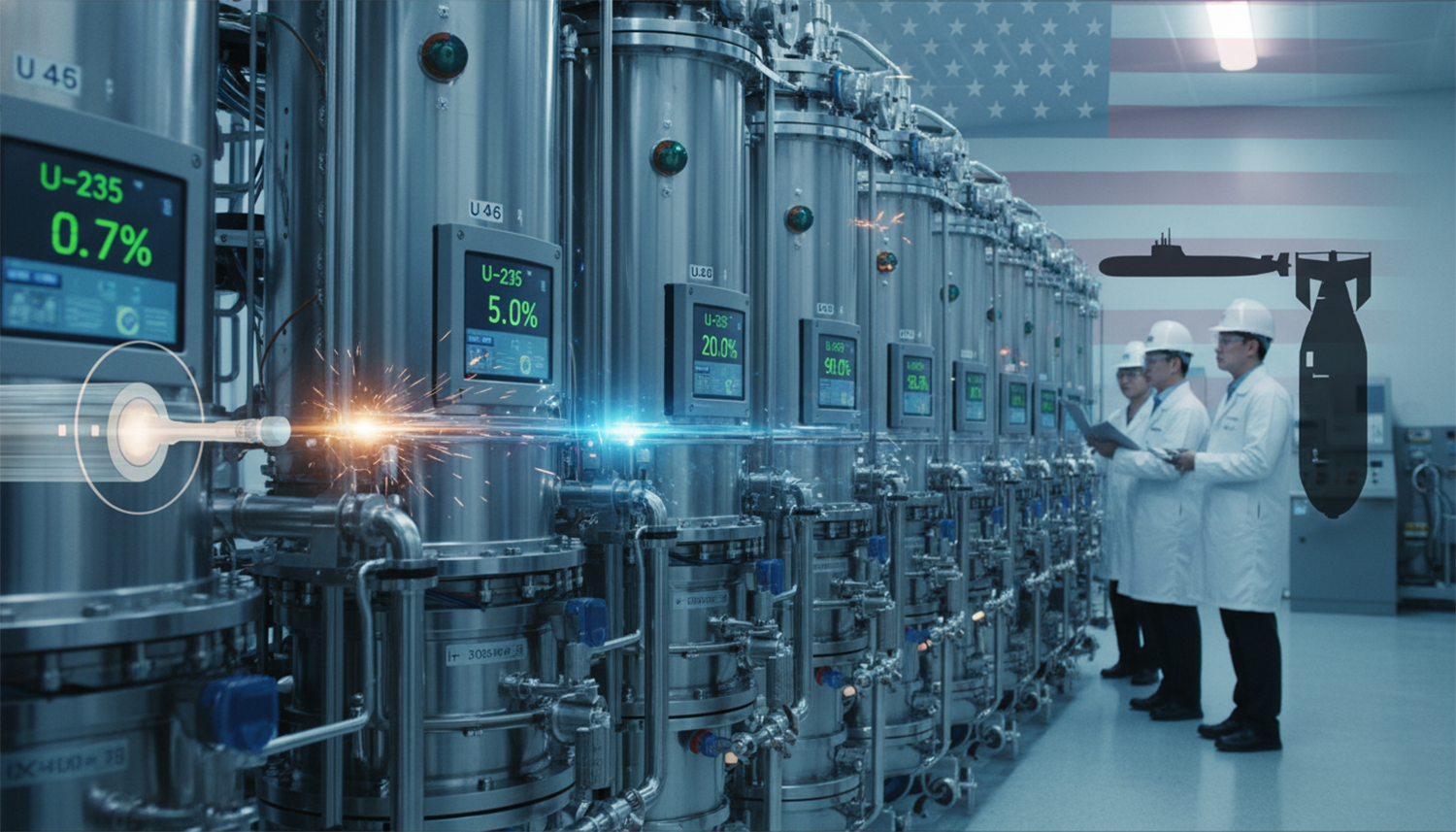

핵잠 얘기의 출발점은 우라늄이다. 산에서 캐낸 광석에는 우라늄이 0.05~0.5% 정도만 들어 있고, 그 안에서 원전 연료가 되는 우라늄235는 0.3%도 안 되는 극미량에 불과하다. 이를 원심분리기로 세탁기 탈수 돌리듯 계속 돌려 농축도를 높여야 비로소 연료봉이 된다. 약 5%까지 올리면 원자력 발전소용 연료, 20% 수준이면 핵추진 잠수함·항공모함 연료가 된다. 이 선까지는 저농축이자 평화적 이용 영역이다. 문제는 같은 설비를 더 세게 돌려 90% 안팎까지 끌어올리면 히로시마에 떨어진 ‘리틀보이’ 급 고농축 우라늄, 즉 핵폭탄 원료가 된다는 점이다. 그래서 미국은 한미 원자력협정에 20% 미만 농축은 미국 허가 하에 제한적으로만 가능하다고 못을 박아 두고 지금껏 권한을 쥐고 있었다.

재처리도 마찬가지다. 원전에서 연료봉을 꺼내도 분열은 1%도 안 일어난 상태라, 연탄 재를 다시 아궁이에 넣듯 우라늄을 회수해 재활용할 수 있다. 이때 우라늄238이 중성자를 맞아 변한 플루토늄239도 함께 생기는데, 이것이 또 다른 핵폭탄 핵심 재료다. 미국은 한국이 바로 이 플루토늄을 손에 쥐는 순간 사실상 핵무기 잠재력을 갖게 된다고 보고 수십 년간 재처리를 봉쇄했다. 반대로 일본에는 농축·재처리를 풀어줘 핵탄두 수천 개를 만들 만큼의 플루토늄을 쌓아두게 했다. 박정희 시절 무궁화 계획과 노무현 정부 시절 미량 농축 실험이 들통난 전력까지 더해지며 한국에 대한 불신은 오래 누적됐다.

이번 판이 다른 건 핵추진 잠수함이라는 비대칭 전력이 걸려 있기 때문이다. 디젤 잠수함은 공기와 충전을 위해 수시로 수면 위로 올라와야 하고, 고속 기동을 하면 몇 시간 만에 배터리가 바닥나는 구조적 한계가 있다. 반면 핵잠은 잠수함 안에 작은 원전을 싣고 다니며 10년 가까이 연료봉을 갈지 않아도 될 만큼 에너지를 뽑아낸다. 물과 공기까지 배 안에서 만들어 내니 이론상 무한 잠항이 가능하고, 한 번 숨어들면 위치를 찾기가 사실상 불가능해 전략적 억제력의 정점에 선 무기가 된다. 미국이 이런 전력을 한국 손에 쥐여 준다는 건 단순한 무기 거래가 아니라 방위비 분담 증액과 맞물린, 동맹 서열과 안보 구도를 다시 짠다는 신호로 읽힌다.

물론 조건은 달려 있다. 한국이 우라늄 농축과 재처리 권한을 얻는 대신 국제원자력기구(IAEA)의 강도 높은 상시 사찰을 받아들이고, 핵무기 보유 포기는 다시 한 번 문서로 못 박아야 한다. 그럼에도 사용후 핵연료 포화로 몸살을 앓는 한국 입장에선 재처리를 통해 부피를 100분의 1 수준으로 줄이고 연료를 재활용할 수 있는 길이 열리는 셈이라 경제·안보 두 마리 토끼를 모두 노릴 수 있다. 미국 국무부 비확산 강경파가 끝까지 브레이크를 밟을 가능성도 남아 있지만, 이번 논의만으로도 한 가지는 분명해졌다. 더 이상 한국을 ‘기술은 있지만 권한은 없는 원전 대국’으로 묶어 두기는 어렵다는 점, 그리고 미국이 동맹의 핵 잠재력까지 카드로 활용하는 훨씬 거친 게임판으로 들어섰다는 점이다.

댓글 많은 뉴스