‘희망퇴직 카드’ 꺼낸 LG, 생존 위해 중국에 손 내밀었다?

LG전자가 또다시 생존 전략의 기로에 섰다. 한때 OLED TV로 ‘프리미엄 리더십’을 자랑했지만, 이제는 그 전략이 덫이 되어 돌아왔다. LCD 패널의 진화와 중국 업체들의 저가 공세에 갇힌 LG전자는 2024년 2분기 TV 부문에서만 약 2천억 원 적자를 기록했다. 위기의 파장은 전사로 번지고 있다. 희망퇴직 확대, 중국 기업과의 JDM 협력 강화, B2B 사업 확대 등 체질 개선을 위한 해법을 동시에 꺼내들었지만, “이게 돌파구냐, 또 다른 위험이냐”는 시선이 교차한다.

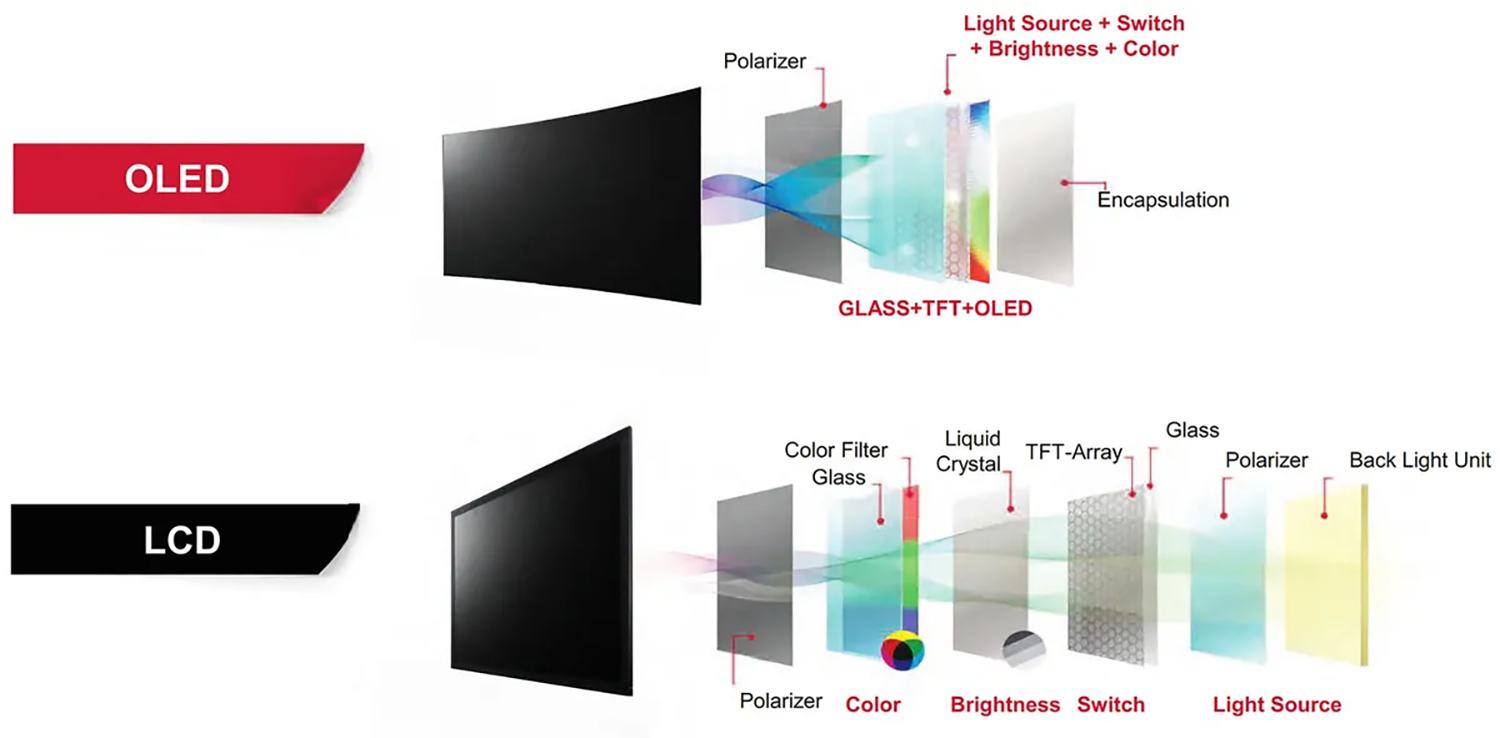

가장 뼈아픈 건 TV 사업이다. OLED TV는 화질 경쟁에서 우위에 섰지만, 가격과 대형화 한계라는 구조적 문제를 안고 있다. 반대로 삼성전자는 퀀텀닷을 적용한 QLED TV로 LCD를 진화시키며 가성비 전략을 강화했다. 여기에 중국 TCL, 하이센스 같은 업체들이 저가 LCD로 시장을 잠식했다. LG전자는 고급 OLED에 집중하느라 중저가 시장에서 사실상 ‘무장 해제’ 상태가 됐다. 팬데믹 이후 수요가 줄고 글로벌 경기 침체가 겹치면서 재고 부담까지 폭발했다. 만성적자가 급성적자로 번진 이유다.

가전 사업은 상대적으로 선방 중이지만, 긴장은 똑같다. LG전자는 중국 기업과 JDM(Joint Design Manufacturing) 협력을 확대하며 원가 절감을 꾀하고 있다. 문제는 ‘독이 든 성배’일 수 있다는 점이다. 중국 의존도가 심화되면 기술 유출 위험이 커지고, 프리미엄 이미지가 훼손될 수 있다. “원가 경쟁력을 확보한다”는 명분 뒤에 ‘중국화’ 리스크가 숨어 있다는 게 업계의 경고다.

LG가 내세운 새로운 돌파구는 B2B다. 전체 매출의 45%까지 확대를 목표로 데이터센터용 공조기 같은 틈새시장을 공략하고 있다. 이 시장은 기술 장벽이 높아 중국 업체의 진입이 쉽지 않고, 안정적인 성장이 가능하다는 점에서 매력적이다. 그러나 삼성전자 역시 이 시장에 뛰어들며 ‘가전 맞수’의 경쟁은 다시 시작됐다.

LG디스플레이도 만만치 않다. TV 패널 의존도를 줄이고 애플 아이폰·아이패드용 LTPO OLED 패널 공급에 집중했지만, 의존도가 지나치게 높다. 변동 주사율 기술에서 삼성에 밀려 점유율을 내주는 상황이고, 폴더블 디스플레이 진입은 늦어지고 있다. 결국 애플 수요에 따라 출렁이는 구조적 한계를 벗어나지 못하고 있다.

결국 LG전자의 위기는 단순히 ‘한 분기 부진’이 아니다. 특정 제품군에 편중된 전략, 시장 변화에 대한 느린 대응, 그리고 중국과의 위험한 협력이 겹쳐 만들어진 구조적 문제다. 희망퇴직은 숫자를 줄일 수 있지만, 미래를 담보하진 않는다. 업계가 LG를 주목하는 이유는 하나다. 위기를 ‘새로운 도약’의 서막으로 만들지, 아니면 ‘추락의 신호탄’으로 남길지다.

댓글 많은 뉴스