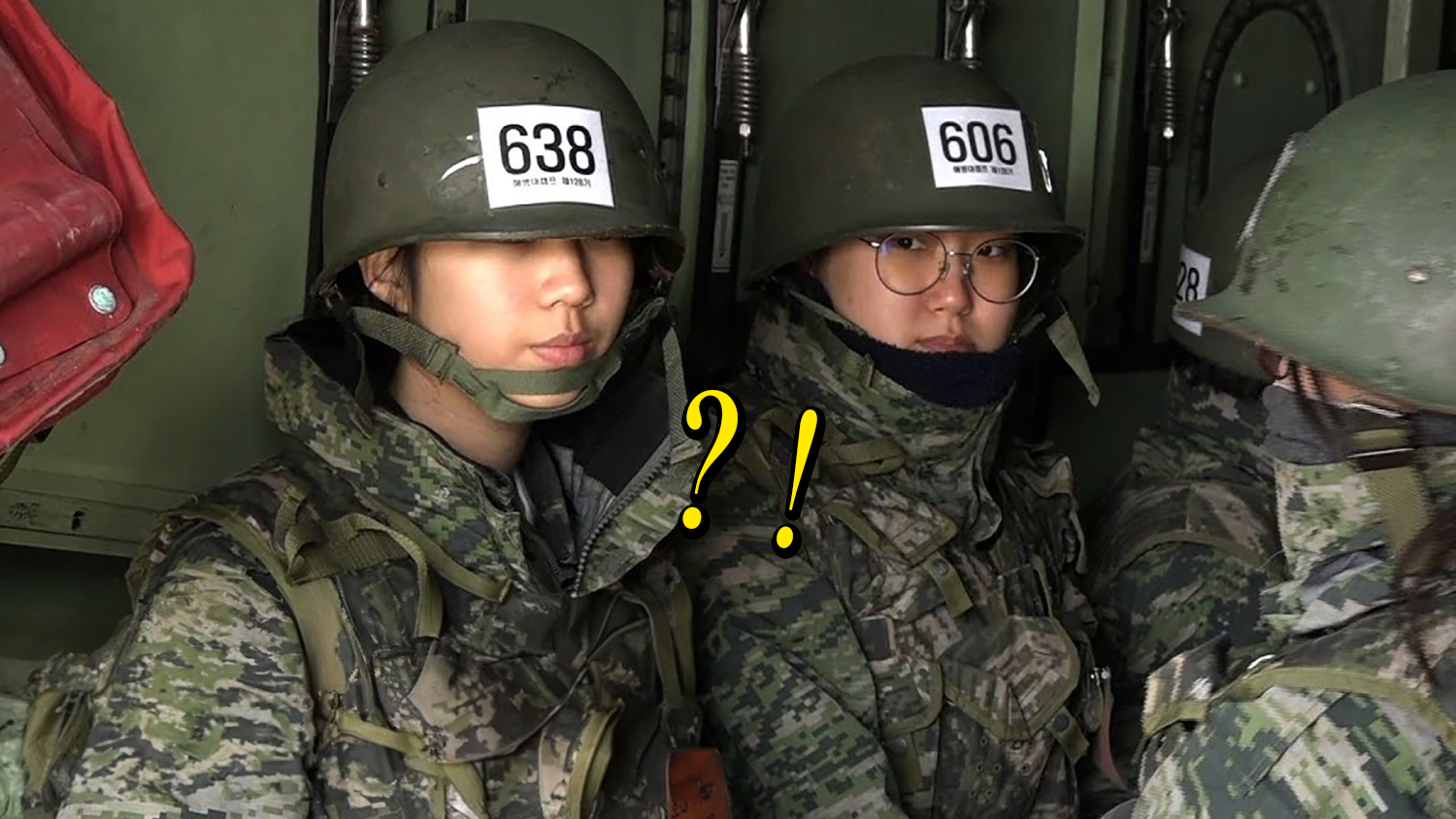

해병대 캠프 참사, 학교 수련회를 바꾼 비극

2013년 여름, 충남 태안의 한 바닷가에서 5명의 학생이 급류에 휩쓸려 목숨을 잃었다. 학교가 단체로 참여한 해병대 병영체험 캠프에서 벌어진 사고였다. 이 사건은 단순한 비극을 넘어 한국 학교 문화의 한 시대를 끝냈다. 그날 이후 전국의 군대식 수련회는 자취를 감췄다.

당시 캠프는 겉으로는 ‘극기훈련’을 내세웠지만, 실제로는 안전 관리 체계가 전무했다. 운영진은 해양 구조 자격증조차 없는 전직 해병대 병사 출신들이었다. 교관들은 학생들에게 뒷걸음질로 바다에 들어가라고 지시했고, 깊은 개펄 지형과 높은 파도 속에서 학생들은 속수무책으로 휩쓸렸다. 현장은 이미 지역 주민들이 “수영 금지 구역”이라고 경고해둔 위험 지역이었다.

사고 직후에도 대응은 엉망이었다. 일부 학생이 보이지 않자 교관들은 “숙소에 있을 것”이라며 30분 넘게 시간을 허비했다. 그 사이 실종자 다섯 명은 바다 속으로 사라졌다. 구조 신고는 늦었고, 결과적으로 모든 실종자는 시신으로 돌아왔다. 교관들은 끝까지 호각을 불며 명령만 내렸다.

사건이 알려지자 사회는 충격에 빠졌다. 단순한 인명 피해가 아니라, ‘군대식 훈육 문화’가 학교교육 속에 그대로 들어와 있었다는 사실이 드러났기 때문이다. 당시 전국의 수련회장은 학생들에게 군사식 통제와 복종을 훈련시키는 공간이었다. “정신력 강화”, “극기 체험”이라는 이름 아래 폭언과 기합, 위험한 야외훈련이 이어졌다. 태안 참사는 그 구조적 문제를 한꺼번에 드러낸 계기였다.

조사 결과, 사고 캠프는 비상 장비도, 구조 인력도, 관리 체계도 없었다. 교육청과 지자체는 시설 점검을 제대로 하지 않았고, 학교는 외주업체의 홍보자료만 믿은 채 계약을 맺었다. ‘해병대 출신이 운영한다’는 이유로 신뢰가 생겼고, 그 신뢰가 학생들의 생명을 앗아갔다.

참사 이후 교육부는 병영체험형 수련회를 전면 금지했다. 전국의 ‘정신력 강화 캠프’와 ‘극기훈련장’이 문을 닫았고, 수련 프로그램은 놀이·협동 중심의 형태로 바뀌었다. 외부 위탁 수련회는 전문 강사 자격과 보험 가입 확인이 의무화됐다. 이름만 바꾼 ‘리더십 캠프’ ‘진로 캠프’ 등이 남았지만, 훈육 중심의 프로그램은 사라졌다.

태안 참사는 한 시대의 종지부였다. 학생을 군사식 통제 아래 둬야 한다는 낡은 사고, 복종을 가르치는 것이 교육이라는 착각이 무너진 순간이었다. 이후 학교 수련회는 생존력이나 체력을 기르는 훈련장이 아니라, 협동과 안전을 배우는 체험형 교육으로 바뀌었다.

10년이 지난 지금도 교육계에선 이 사건을 ‘제도적 경고’로 기억한다. 학교 밖에서의 경험이 곧 교육의 확장이 되어야 한다는 원칙이 그때 세워졌다. 아이들에게 필요한 건 강요된 인내가 아니라 안전한 배움이라는 인식이 자리 잡았다.

댓글 많은 뉴스