김영삼의 결단, 일본이 덜덜 떤 이유

1995년 봄, 김영삼 당시 대통령은 한 신문 기사를 보고 책상을 내리쳤다. 기사에는 일본 수학여행단이 서울에 와서 조선총독부 건물 앞에서 단체사진을 찍으며 “이게 우리 제국의 유산이다”라며 자랑한다는 내용이 담겨 있었다. 그 순간 김영삼은 결심했다. “이 건물, 반드시 없앤다.”

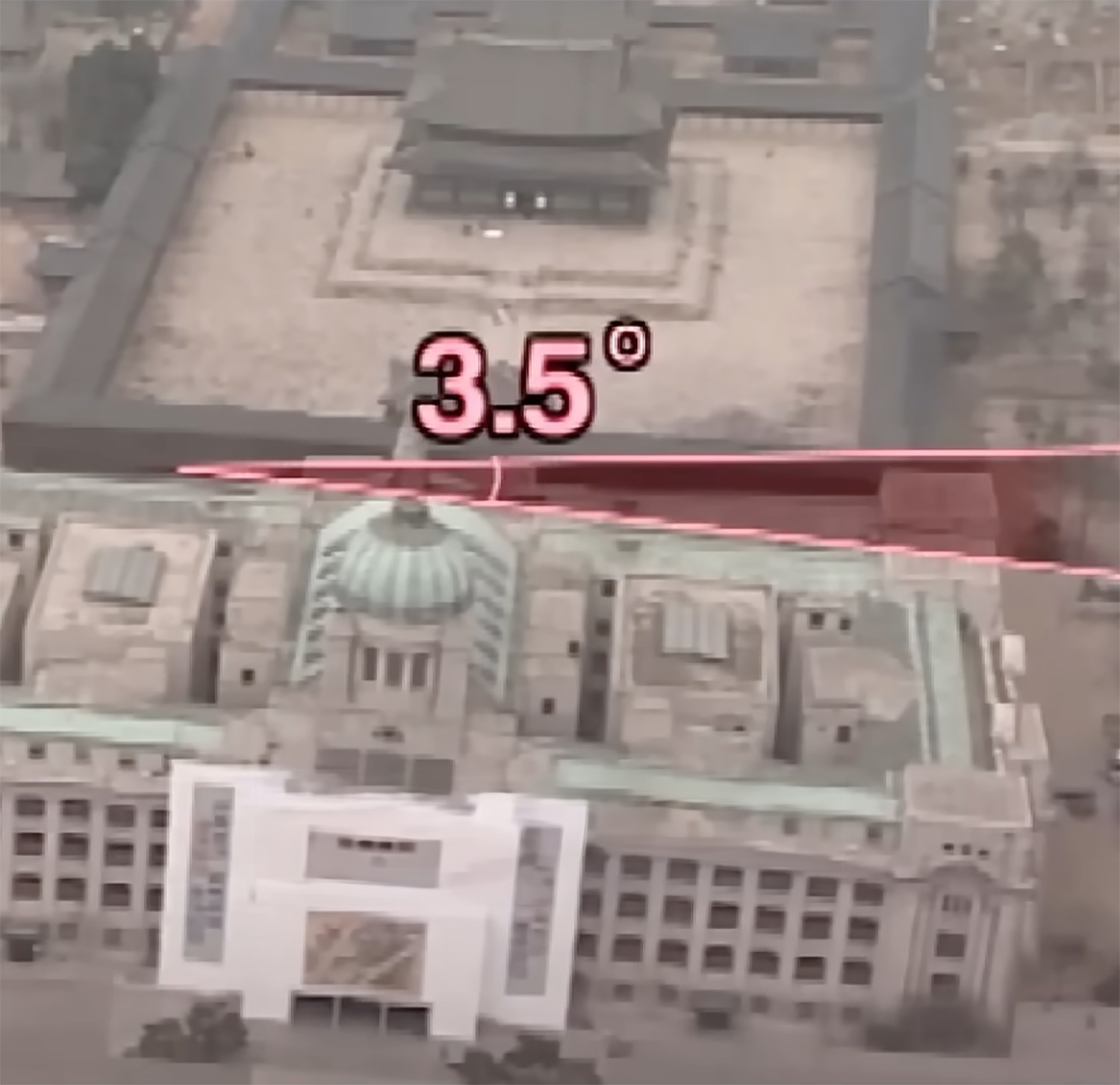

조선총독부 청사는 1926년 일제가 경복궁의 심장부에 세운 상징적인 식민지 건축물이었다. 근정전 앞을 가로막고, 건물의 축까지 일부러 비틀어 왕조의 맥을 끊겠다는 의도로 설계된 건물. 일제는 물리적으로 궁궐의 중심을 짓밟으며 조선의 역사 자체를 굴복시켰다. 해방 후에도 이 괴물 같은 건물은 남아 있었고, 정부 기관이 사용하면서 ‘식민 잔재’는 서울 한복판에서 계속 숨 쉬었다.

그런데 철거를 추진하자 일본이 오히려 난리를 쳤다. “우리가 비용을 댈 테니 제발 보존해 달라”며 보존 여론을 만들었고, 일부 국내 학자들도 “역사의 증거물”이라며 찬반 논쟁을 일으켰다. 하지만 김영삼은 단호했다. “이제 일본의 버르장머리를 바로잡을 때다.” 광복 50주년을 맞은 1995년 3월 1일, 첫 번째 철거 신호탄으로 첨탑을 떼어내는 장면이 생중계됐다. 전국의 시선이 서울로 쏠렸다.

같은 해 8월 15일, 수많은 시민이 모인 가운데 총독부 청사가 마침내 폭삭 무너졌다. 콘크리트 먼지 속에서 드러난 근정전의 지붕이 햇빛을 받자, 사람들은 울었다. 70년 동안 가려졌던 경복궁의 하늘이 드디어 다시 열렸다. 누군가는 “건물을 허물었지만, 잃었던 자존심을 다시 세웠다”고 말했다.

조선총독부 철거는 단순한 도시정비가 아니었다. 일제 잔재의 청산이자, 민족 기억의 복원이었다. 그날 이후 경복궁은 더 이상 그림자 속의 궁이 아니었다. 총독부의 잔해는 역사박물관과 독립기념관으로 옮겨져 “망각이 아닌 기억의 증거물”로 전시되었고, 근정전은 다시 궁궐의 중심을 되찾았다.

댓글 많은 뉴스