사카구치, 10년의 고립 끝에 밝혀낸 세포… 우리 몸의 방어 시스템의 기초가 될까?

2025년 노벨 생리의학상은 “우리 몸이 왜 스스로를 공격하지 않는가”에 대한 답을 찾아낸 연구에 주어졌다. 일본 교토대의 사카구치 시몬 교수가 그 중심에 있다. 그는 1980년대부터 “우리 몸 안에는 공격을 멈추는 면역세포가 따로 있을 것”이라고 믿었다. 하지만 당시 과학계는 그런 세포는 존재하지 않는다고 단정했고, 사카구치는 “시대에 뒤떨어진 연구자”라는 평가를 받았다. 그가 실험실에 틀어박혀 10년을 버틴 이유는 단 하나였다. 실험쥐의 흉선을 없애면 자가면역이 폭발한다는 이상한 현상이 계속 눈앞에서 벌어졌기 때문이다.

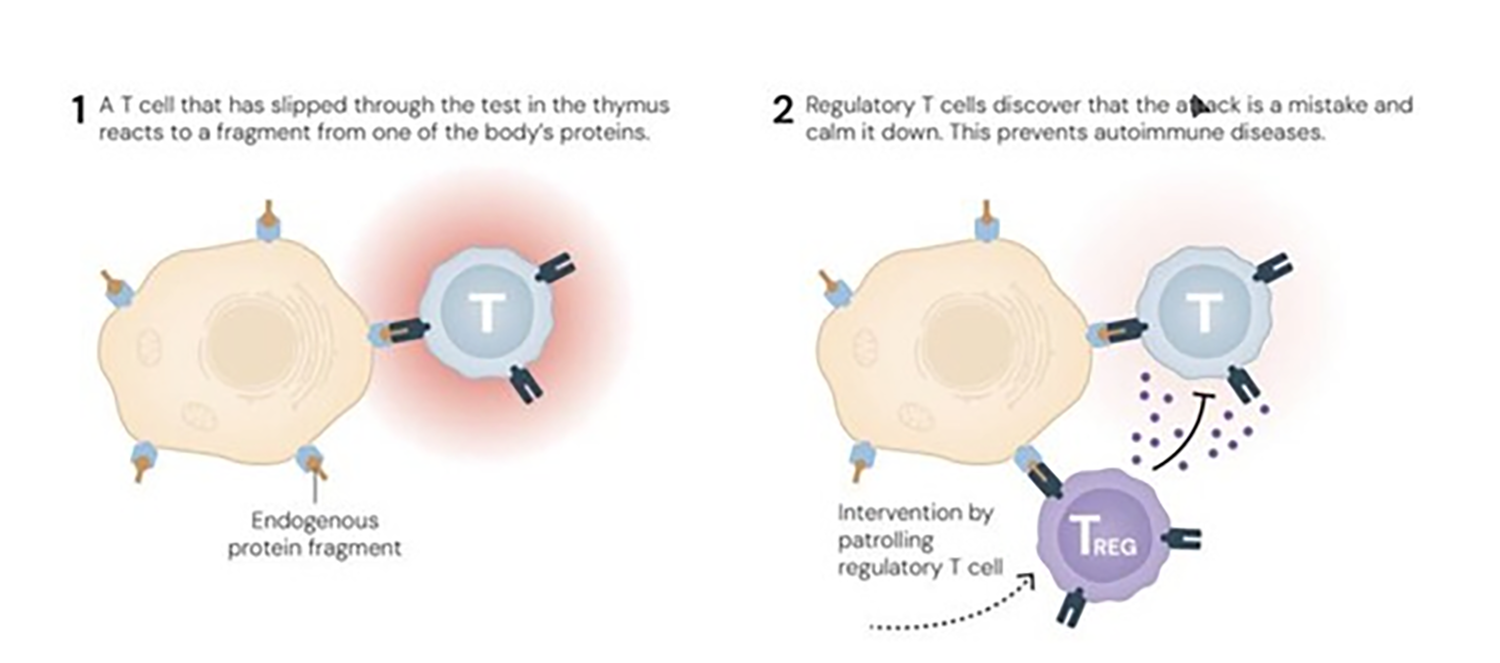

그는 결국 해답을 찾았다. 1995년, 사카구치는 백혈구 중 특정 T세포가 우리 몸의 면역 반응을 ‘멈추는 역할’을 한다는 사실을 증명했다. 이 세포는 ‘조절 T세포(Treg)’라 불린다. 우리가 감염이나 암세포와 싸울 때, 이 세포는 싸움이 지나치지 않게 막아 준다. 덕분에 면역세포가 아군인 정상 세포를 실수로 공격하지 않는다. 쉽게 말해, 우리 몸의 “면역 브레이크”다. 이 조절 T세포가 없다면 면역이 폭주해 자가면역질환이 생긴다. 당뇨병 1형, 루푸스, 류머티즘 같은 질환이 그 결과다.

이 연구를 완성한 또 다른 실마리는 미국에서 나왔다. 프레드 램스델과 메리 브런카우 교수는 유전병을 연구하던 중, FOXP3라는 유전자가 고장 나면 면역이 제어되지 못하고 전신 염증이 생긴다는 사실을 발견했다. 나중에 밝혀진 건, 바로 이 FOXP3 유전자가 조절 T세포를 만드는 ‘설계도’ 역할을 한다는 점이었다. 사카구치의 세포 발견과 램스델·브런카우의 유전자 연구가 연결되면서, 인류는 처음으로 면역 시스템의 전체 회로를 이해하게 됐다. 면역의 가속과 제동이 어떻게 균형을 이루는지, 그 원리가 완성된 것이다.

이번 연구는 단순히 자가면역 질환만의 이야기가 아니다. 암 치료에도 결정적 전환점을 만들었다. 암세포는 이 조절 T세포를 속여서 자신을 공격하지 못하게 만든다. 그래서 최근의 면역항암제는 이 조절 T세포의 작동을 제한해, 킬러 T세포가 다시 암세포를 공격하도록 돕는다. 현재 전 세계에서 쓰이는 대표적인 면역항암제 ‘키트루다’의 원리도 바로 이 연구에서 출발했다. 조절 T세포를 이해한 덕분에 의학은 이제 “면역을 조절하는 치료” 시대로 들어섰다.

사카구치 교수는 30년 전 외면받던 가설을 끝까지 증명했다. 그는 한때 ‘실패한 연구자’로 불렸지만, 지금은 “현대 면역학의 판을 바꾼 과학자”로 평가받는다. 그의 발견은 인류가 암과 자가면역질환을 동시에 이해할 수 있게 만든 첫 번째 열쇠다.

- 일본이 독도를 공격하면…순식간에 일본이 맞이하게 될 대위기 상황들

- 캐나다와 폴란드가 세계 최강 무기라며 프랑스 버리고 열광한 韓신형 무기

- 전남편과 이혼하고 재결합한…다카이치 日 총리의 엽기적인 결혼 이야기

- 약해 보였는데…보기와 다르게 한국 연예계서 가장 싸움 잘했다는 개그맨

- 故신해철 부인에게 ‘10억 스폰 지원설’ 논란에 선 LG家 맏사위 근황

댓글 많은 뉴스