조명과 카메라, 그리고 함성: 이웃 전쟁이 국민 놀잇감이 되기까지

통칭 ‘소음 아줌마’. 2005년, 오사카에서 나라현 헤구리초로 이사한 카와하라 미호코의 일상이 전국 방송의 메인으로 쏟아졌다. 건너편 집이 설치한 CCTV에 잡힌 장면들—베란다에서 이불을 먼지털이로 미친 듯 두드리며 “이사가, 이사가, 이사가!!”를 연발하고, 24시간 유로비트·힙합·R&B를 풀볼륨으로 틀어대며, 이웃 차량에 클랙슨을 울리고, 현관문을 발로 차는 모습. 순식간에 포털 실검 1위, 예능·만화·애니·리믹스 영상으로 폭발적 패러디가 만들어 졌다. 대중은 그녀를 “미세스 노이즈”라 불렀고, 영화까지 만들어 져 놀잇감으로 삼았다.

그러나 타임라인을 뜯어보면 현실은 더 ‘시끄러웠’다. 1996년부터 음악 소음이 시작되자 피해자 옆집 주민이 민사소송을 걸었고, 1999년 대법원은 위자료 60만 엔을 인정했다. 이후 격앙된 미호코가 신고자를 찾아가 문을 걷어차다 기물손괴로 벌금 10만 엔 처분과 수감 처벌을 받았다. 석방 뒤에는 새벽 5시, 창문 1m 거리에서 79dB가 측정될 정도로 확성된 소리가 지속됐고, 검찰은 상해죄로 징역 3년을 구형했다. 법정엔 핑크 옷을 입고 고함치는 영상이 증거로 상영됐다. 선고는 징역 1년 8개월. 2007년 7월, 만기 출소.

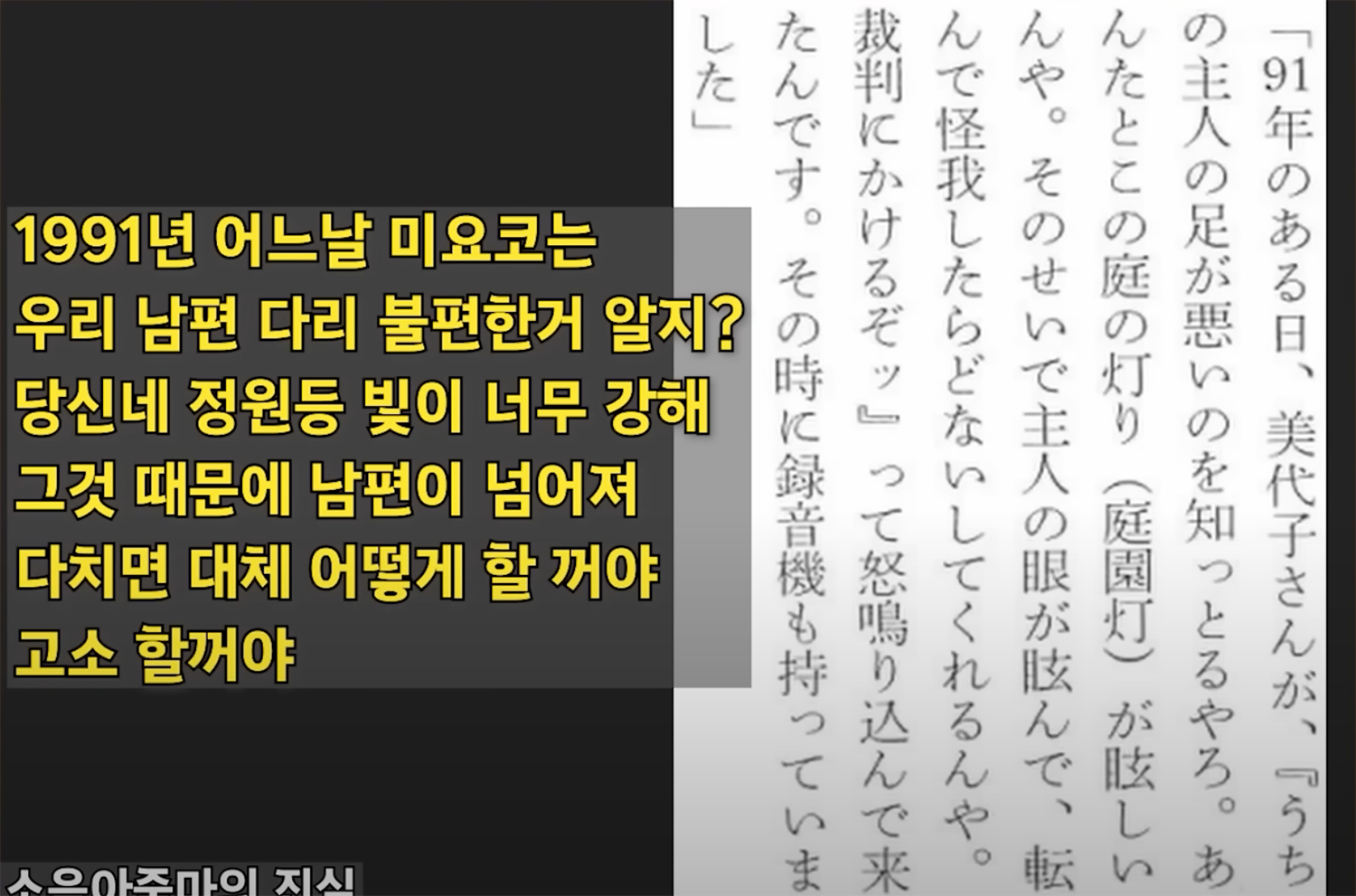

여기서 끝이면 단순한 ‘민폐담’이다. 하지만 촉발 버튼을 누른 쪽이 누구였는지, 그 뒤에 무엇이 있었는지 묻는 순간 진실은 뒤집힌다. 그녀의 이웃 야마모토 부부가 먼저 밝은 조명을 미호코 집을 향하게 설치하고, “딸이 또라이다(앓고 있는 병 때문에 자주 발작을 일으킴)”라는 악성 소문을 마을에 퍼뜨렸다는 증언이다. 현관 열쇠 구멍에 접착제를 바르고, 수십 명을 모아 집단 항의를 벌였다는 기록도 뒤따른다. 이에 저항 하자 야마모토는 밝은 조명과 CCTV로 그녀의 일거수일투족을 찍어 언론에 제보했고, 일본 전역이 그 영상을 소비했다.

미호코의 배경은 더 비극적이다. 남편과 사이에서 낳은 세 자녀 중 딸 둘이 남편의 유전병인 ‘척수소뇌변성증’ 진단을 받았고, 30대 초반에 잇따라 세상을 떠났다. 말과 걸음이 흐려지고 숨이 가빠지다 생명이 꺼져가는 과정을, 어머니로서 매일 같은 방에서 지켜봤다. 남편마저 같은 병으로 몸져누워 이불을 자주 털어야 했다. 환자인 가족을 위해 “조명을 치워달라”는 요청은 무시됐고, 이불을 털며 고함치는 여자라는 신고로 되돌아왔다. 이에 이성을 잃은 미호코는 정면충돌을 택했다. 언론과 대중은 그 비극의 서사를 치워버리고, 그녀가 만든 소음만 확대했다. 같은 시기 일본인들이 척수소뇌변성증을 소재로 한 드라마 「1리터의 눈물」에 눈물을 흘렸던과 반대다.

물론 미호코가 넘지 말아야 할 선을 넘어선 순간들은 분명했다. 현관 폭력, 확성 소음, 욕설은 처벌받아 마땅하다. 동시에, 한 집단이 특정인을 전국적 놀잇감으로 삼아 끝장까지 몰아붙인 방식 역시 면죄부를 받을 수 없다. 처음의 가해는 이웃 갈등이었지만, 그 뒤의 가학은 사회전체의 집단 폭력에 가까웠다.

일본은 2022년이 되어서야 고교에 정신질환 이해 수업을 도입했고, 초등까지 확대를 예고했다. 뒤늦은 최소한의 안전핀이다. 하지만 더 시급한 건, 한 방향으로 달리는 군중 심리의 광기에 대한 브레이크 장치다. 편집된 10초짜리 분노 유발 영상보다, 그 앞뒤의 이야기를 입체적으로 조명하는 미디어의 책임, 플랫폼의 노출 제어, 경찰·지자체·의료의 긴급 개입 루트와 같은 문명 사회다운 해법이 필요하다.

댓글 많은 뉴스